2023/09/20 第25回

ODA (政府開発援助official development assistance) は「北」の豊かな工業国が「南

」の貧しい農業国に融資する国際的な取りくみである。ODAといえども大部分の貸付金は

利子をつけて返済することになっている。たとえば年率5%で借りると14年後には元利合

わせて2倍を返済しなければならない。

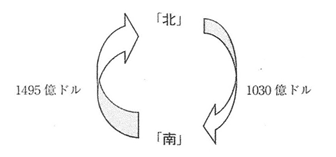

貸付金で生産基盤を整え、製品を輸出して元利以上に外貨を稼がないと、借金地獄に陥

る。すでに、多くの南の国は貸付・援助の融資より返済が多くなっている〈図1〉。

これが援助といえるのか。ODAがもたらしたものは貧富の差の拡大、ひいては食料配分

の偏りの激化ではないか。ついに、「南」のメキシコは1982年に返済不可能を申したてた

が「北」はこれを許さない。ペソの切りさげによる輸出の促進、はては、麻薬生産を黙認

して、借金の返済をせまった。また、アフリカのチャド、ニジェールなどは食料が絶対的

に不足しているのに、借金返済のために、食料ではなく綿花などの換金作物の生産が強い

られている。

図1.「北」は「南」に毎年1030億ドルを貸付けているが、同時に

「南」は1495億ドルを返済している(S.George, 1992より作図)。

発展途上国から、援助以上を回収している援助国もどきが多すぎないか。真の援助は自

立できる援助をつうじて、やがて援助を不要とする援助ではないか。

【コラム2.3】 自立できる援助を

ベトナムの病院で現地の人は日本人にはにこやかに挨拶・対応してくる。理由がわかり

、誇らしく思った。

ODA の一環として日本政府が瀟洒な病院を建てた。最先端の機器類も設置した。使える

人が限られるのでこれらはやがて劣化していった。これでは意味ある援助にはならないと

日本の医者数名がボランティアで滞在し、現地の人たちを医者に育てた。今は、育った医

者が現地の人を医者に育てるというプラスの循環が確立している。心のこもったボランテ

ィア援助である。まさしく自立できる援助である。

コメント